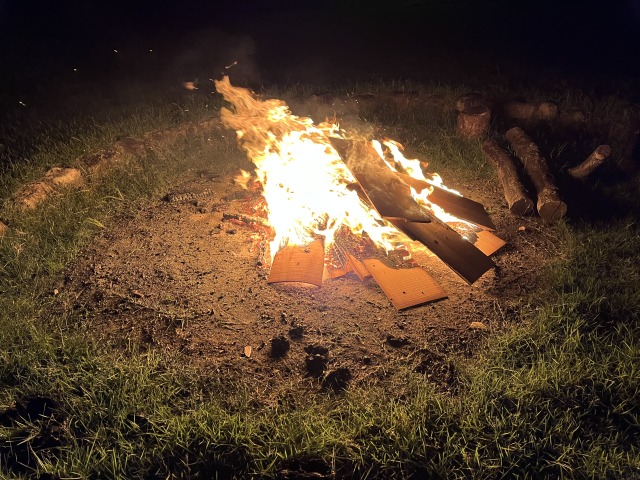

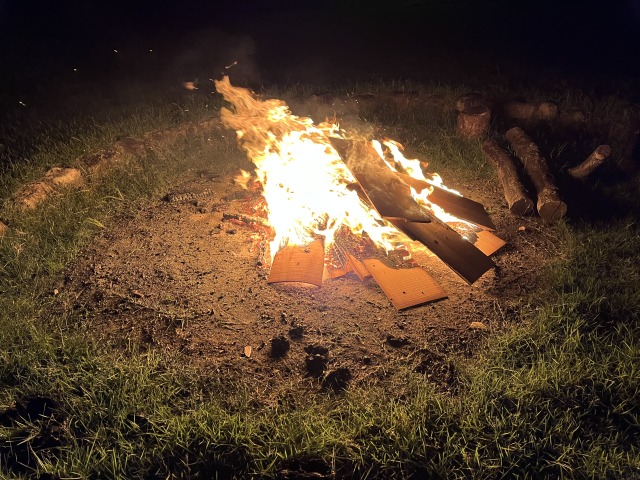

三重津東道院毎年恒例のキャンプ合宿

コロナ禍のため4年ぶりの開催

「自分のことは自分でする」が今年のテーマ

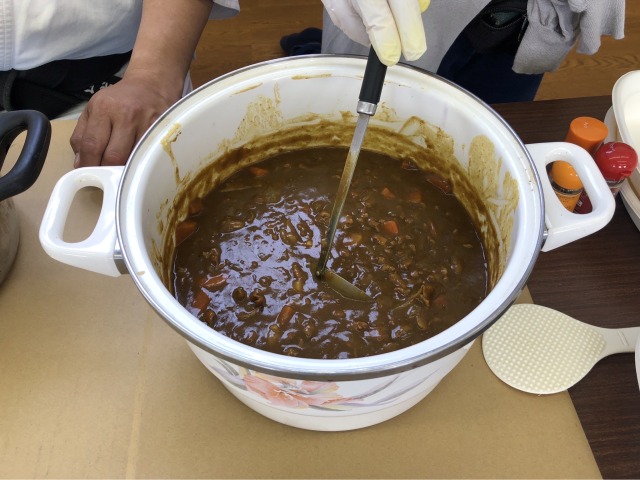

カレーを作ったり飯ごうでごはん作り

宝さがしゲームやビンゴ大会

風鈴作り、竹灯籠作り

みんなで楽しみました!

三重津東道院毎年恒例のキャンプ合宿

コロナ禍のため4年ぶりの開催

「自分のことは自分でする」が今年のテーマ

カレーを作ったり飯ごうでごはん作り

宝さがしゲームやビンゴ大会

風鈴作り、竹灯籠作り

みんなで楽しみました!

三重津東道院恒例の少林寺祭りを開催しました。

演武発表、親子合同稽古会、絵本のしんちゃんによる絵本の読み聞かせ等々、楽しいこと山盛りでした。

お菓子が当たるくじ引き、最後は手作りカレーを食べて楽しい時間を過ごしました。

5月13日 三重津東道院にて開祖忌法要を執り行いました。

1980年5月12日金剛禅総本山少林寺を開基された開祖宗道臣先生が遷化されました。

開祖の遺徳を偲ぶとともに、開祖が目指された理想社会の実現に邁進しようと心新たに決意しました。

恒例の新春法会とお楽しみ会を開催しました。

昨年はコロナのため縮小しての開催でしたが、今年はご家族にも参加いただき、式典の他、公開練習、絵本の読み聞かせ、ぜんざいの振る舞いを行いました。

少年部拳士が家族にミット蹴りなど行うと、子供達の力強い蹴りにお父さん、お母さんもびっくり。成長を感じていただけました。

絵本の読み聞かせの後は、みんなでぜんざいに舌鼓。

楽しい会になりました。

今年も1年、「こうなりたい」という目標を立てて、それに向かって楽しみながら頑張りましょう。

新しい年、道院に新しい仲間が加わりました。

金剛禅の道院は、縁を結び、仲間と共に高め合う場です。

楽しく、時には厳しく、しっかりとした自分を作れるよう、みんなでしっかりと修行しましょう。

私(道院長)の大好きで尊敬する少林寺の先生が先週亡くなりました

ボランティアなど、いろいろな事に常に積極的に動く先生で、多くのことを学ばせてもらいました

また、同じ時期に道院の仲間のひとりが病気で倒れ、入院しました

ずっと元気に一緒に修練していた仲間です

どちらも、とても残念で悲しい出来事です

しかし、病気になることや死ぬことは、誰も逃れられない必ずやってくることです

そして、それは年齢など決まった順番ではなく、ある日突然訪れるのです

だからこそ、今日一日この瞬間を悔いなく生きましょう

自分の事だけでなく他の人の事も考えられる“本当に豊かで幸せな人生”になるよう、自分の生き方をしっかりと見極め、それに向かって努力しなければなりません

(道院長法話より)

『自他共楽』は、単に自分の幸せと他者の幸せを両方考える、という意味ではありません。

相手の幸せのことを本気で考えて、そうなるように動くことです。

自分がそのように動いていれば、同じように自分の事を本気で考えてくれる仲間が、自然と集まってきます。

上辺だけの友達・仲間ではなく、『本当に信頼し合える仲間』を作りましょう.

道の駅で、掃除をしている女性に話しかけました。近年、分別されないゴミを乱雑に捨てていく人が増えた、と嘆いていらっしゃいました。

何気なくゴミ箱を横目に通り過ぎているだけでは、知ることができなかったことです。

わからない事は、インターネットで簡単に調べられる時代です。しかし、『まだ知らないことを知る』ことはできません。

『知らないことを知る』ためには、いろいろな人に積極的に話しかけ、実際に話を聞くことが必要です。

そうして、見識を広げ、感性を磨くことが、勘を養うことに繋がるのです。

(5/4道院長法話をもとに構成しました)

立ち寄った

立ち寄った

『縁を結ぶ』

フランス・マルセイユ支部の入江ゆう子さん、愛知・小坂井道院の佐竹令子先生、熊本・西原スポーツ少年団の竹下あずさ先生にお越しいただきました。

「合掌礼ひとつで世界中が仲間」が、少林寺拳法の特徴です。

一度繋いだ縁を大事にして、何度も結び直す。そうすれば、その縁は日本中、世界中に繋がっていきます。

その人の繋がりこそ、突き蹴りよりずっと強い、大きな事を成し遂げられる力なのです。

みなさんの周りには、いろいろ便利な道具がありますね。

それらはみんな、誰かが『こうしたら便利なんじゃないか』という思いを、具体的にイメージして形にしたものです。

人生も同じ。

漠然と『幸せになりたいな』と思うだけでは、実現しません。

『こうなりたい』『こんな風に生きたい』という思いを、具体的にイメージすること。

そして、そのイメージを実現するために、丁寧に生きること。

そうすれば、人生は必ず思い通りになります。

© 2026 三重津東道院.