道院ブログ一覧

|

2025.05.27 三重津城北道院 英会話学習 当道院では毎月2回程のペースで英会話学習を実施しております。グローバル社会になってきた昨今において英語力はとても大切です。毎回英会話学習では学んだことを最後に発... |

|

|---|---|

|

2025.05.18 三重津東道院 町屋海岸清掃ボランティア 金剛禅の教えは、道院の中だけのものではありません日常生活、社会の中で実践することに意味があります... |

|

|

2025.05.18 三重津東道院 六級に5名が合格 教えていただいた先生、相手をしてくれた仲間達素晴らしい仲間達で笑顔がいっぱい... |

|

|

2025.05.18 三重津東道院 開祖忌法要を行いました 自分の弱さを自覚し、「変わりたい」と強く思うことその弱さを克服するために、自分を甘やかさず努力を続けること開祖忌に際し、もう一度自分自身を見つめ直し、気持ちを新... |

|

|

2025.05.09 三重津東道院 朋有り遠方より来たる フランスマルセイユ支部オリヴィエ先生夫妻との楽しい修練子供達は大喜び大人達も大喜びあーあ今日も楽しかった充実の一日感謝の日々... |

|

|

2025.05.04 三重津東道院 漸々修学 ゴールデンウィークの最中も、道院は平常運転です。少しずつでも、決して歩みを止めずに修練を続ける『漸々修学』。そうしてコツコツと積み重ねたものこそ、本当の自信や勇... |

|

|

2025.04.28 三重津城北道院 4月の修練風景 4月に入り、新年度が始まりました。少年部の拳士たちも1年ずつ学年が上がりましたが、新学年になって新たに目標も持って日々修練に励んでおります。大会に向けて、また昇... |

|

|

2025.04.27 三重名張西道院 入門式を行いました 4月26日、入門式を執り行いました。ご家族3人、3世代が入門されました。70歳台から新しいことにチャレンジされる精神は素晴らしいです。みんなで仲良く修行していき... |

|

|

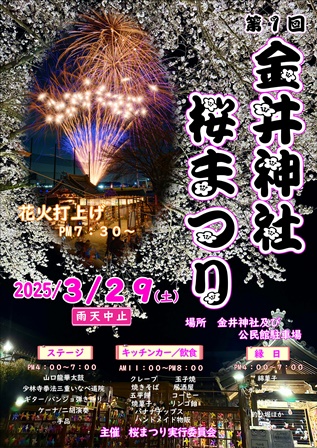

2025.03.31 三重いなべ道院 金井神社 さくら祭 和太鼓と一緒に演武 金井神社の第一回桜まつりで、和太鼓チームの演奏に併せて少林寺拳法の演武を披露しました。1回だけのリハーサルでしたが、子どもたちも一般も太鼓に合わせて素晴らしい演... |

|

|

2025.03.30 三重海山道院 地元ケーブルテレビ番組「熱中時代」に取材してもらいました... 2025年2月8日から14日まで、ZTVさんに収録して頂いた「熱中時代」の放送がありました。15分間の中に少林寺拳法の教えと技の両方を上手にまとめてくれていて、... |

|

|

2025.03.26 三重津城北道院 使用済み切手収集活動 当道院では金剛禅活動の一環として「使用済み切手収集活動」を実施しております。自宅や職場などに届いたはがきや封筒などに貼られている切手を切り取り、それを箱いっぱい... |

|

|

2025.03.23 三重白山道院 助教任命式 三重白山道院では、3月21日(金)に堤拳士の昇格に伴い、助教に任命しました。頼りにしてますよ。... |

|

|

2025.03.21 三重いなべ道院 金井神社桜まつり演武 3月29日(土)午後4時から、和太鼓チームとコラボで少林寺拳法の演武を披露します。時間があったら、見に来てください。... |

|

|

2025.01.21 三重白山道院 道院長勤続25年表彰 三重白山道院では、1月11日(土)に道院長勤続25年表彰をいただきました。これもひとえに、幹部と一般拳士と少年拳士と保護者の皆様のご協力と応援のたまものです。本... |

|

|

2025.01.21 三重白山道院 新春法会 三重白山道院では、1月10日(金)に新春法会を執り行いました。今年1年の修行がスタートしました。... |

|

|

2025.01.17 亀山社中道院 2025年新春法会 2025年新春法会を亀山社中道院と鈴鹿中部道院合同で挙行しました。今年一年、健康に留意して拳禅一如の修行に邁進していきたいと思います。 ... |

|

|

2025.01.14 三重いなべ道院 新春法会2025 金剛禅総本山少林寺三重いなべ道院の2025年が始まりました。準備運動の後、恒例の50本突き50本蹴り合計100本の基本練習を行いました。式典は、荘厳に行い神聖な... |

|

|

2025.01.02 亀山社中道院 2025年 寒稽古 謹賀新年明けましておめでとうございます。今年もすっきりとした良い天気のもと、寒稽古を実施しました。風が冷たかったですけど、太陽の暖かさを実感した日です。それにし... |

|

|

2024.12.28 三重白山道院 道院修め 三重白山道院では、昨日道院修めでした。コロナ感染とインフルエンザと風邪で参加者が激減で寂しかったですが、鎮魂行の後、一年間お世話になった道院の大掃除を行い、お楽... |

|

|

2024.12.28 三重名張西道院 2024年納会を開催 12月25日、三重名張道院では2024年の納会を開催しました。大阪名物551蓬莱の豚まんとジュースで乾杯、一人ずつ今年の反省と来年の抱負を発表しました。みんなの... |