7月3日月曜日です。

月曜日の出来事を投稿するのは久しぶりですね。

それでは本日の活動報告いってみましょう!

鎮魂行ができるようになってきた

以前まで、RINOとSERENは鎮魂行が苦手でした。

鎮魂行というよりも、鎮魂行の最中の打棒の音が苦手でした。

それまでは、着座して暝目すると、目をキツく閉じて、首をすくめて、指先で耳を塞いでいました。

鎮魂とは真逆の様子でしたが、最近では静かに暝目するようになってきました。

二人とも着座姿勢が美しく、結手も上手にできています。打棒の音に臆することもなく静かに佇んでいます。

教典の唱和も自信を持ってできているようです。

SERENが言うには、

「打棒の音が怖くなくなってきたよ♩」

「でも棒の音が『バーン!』って鳴ると『アワワワ』ってなるの」

それでいいのです。大人の拳士でもそうなるのですから。

できないことをいつまでもやらないままでいて、いつかできるようになるということはありません。

いつかできるようになるには、できるようになるまでやり続けるしかありません。

おうちでもお父さんお母さんの前でやって見せてあげてください。カッコいいんだから。

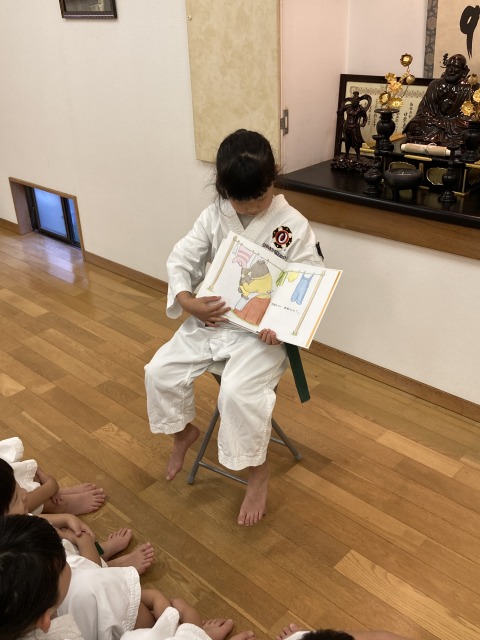

いつもの絵本読み

さて、鎮魂行の後は何がなんでも絵本の読み聞かせです。

本日の絵本は

『すてきな三にんぐみ』(作:トミー・アングラー、訳:今江祥智、偕成社)

読み手は久しぶりに私が務めました。

そしていつもの記念撮影です。

今日は道院の備品絵本を読みましたが、またみんなの絵本を読み聞かせしましょうね。

今日は何しよう?

いつもならここから技術修練なのですが、最近ミットを使った突き蹴りがお気に入りの子どもたち。

これに乗じて移動しながらの突き蹴りをしようかと思っていたのですが、今日は予想に反して「技をやりたい〜」が大多数。

予定を変更しまして資格別技術修練となりました。

新しく3級になったCHIHIROは「内押受蹴」です。ARATA先輩の指導です。

が、初めての技ということもあり、「初日にしてはこんなもんかな」といったところでしょうか?

5級のHAKUは「打上突」をやりました。HAKUは大人が相手だととても上手です。

HAKUは残すところ「打上蹴」を習得すれば昇級試験準備です。

やはり、少年部でも学科を真剣にやっていく必要がありますね。

今度から月曜日の部でやろう。

何度でもやるのだ

YOSHINO、HUTABA、RINO、SERENの「すてきな四にんぐみ」は今日も「寄抜き」です。

いつまでたっても寄抜きから先へ進めません。前回できるようになったと思ったら「忘れた〜」。

体が覚えるまでやり続けるしかありません。

私は小学2年生のとき、2年生のうちに掛け算を覚えきることができませんでした。

でも、今では掛け算を使いこなしています。これまでかれこれ40年、掛け算を使い続けているからです。

これと同じだと思っています。

そして、この子たちにはお互いを励まし合い助け合う関係性ができているのでどこまでも頑張り続けます。

いつかはできるようになる!忘れなくなる!(・・・はずだ)

最後にこんなことがありました

修練後はみんなで作務です。掃除です。

みんなで道場の床を雑巾掛けするのですが、CHIHIROともう一人の子の頭がゴッチンこしました。

以前のCHIHIROならその場で大泣きするところですが、グッと耐えています。ですが、場所が場所だけにあまりの痛さに涙がこぼれます。

子どもによっては「自分は悪くない!悪いのはあいつだ!」となるのですが、そうではないことをCHIHIROはよくわかっています。相手も子もすぐさま「ごめんね」と言っていました。だからCHIHIROは何も言いませんでした。

迎えにきていたお母さんに事情を説明しましたが、CHIHIROは車に乗り込んだ途端に泣いてしまいました。

CHIHIROよ、君は偉い!

今回の出来事は大人同士でもたまにあります。同様の事故を繰り返し起こさないようにするためには、道場内の責任者として作務の仕方を考えるべきなのでしょうか?

例えば雑巾掛けを往復でするのではなくて、一方向だけにするとか。

そうするとCHIHIROに「それはメンドくさい」と言われそうですが。